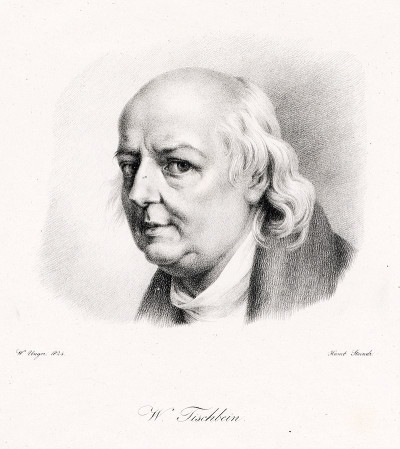

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein

Maler (1751 - 1829)

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein entstammte einer hessischen Malerdynastie. Seine künstlerische Ausbildung erhielt er bei zweien seiner Onkel. Wegen deren Vorliebe für die reine Landschaftsmalerei wechselte er zu einem Vetter nach Hamburg, der ihn an die Historien- malerei heranführte, denn Tischbein verehrte sehr die Antike und insbesondere Homer.

1772 unternahm er eine erste Studienreise nach Holland. Vorübergehend lebte er dann wieder im Geburtsort Haina. 1777 ging er auf Vermittlung der Landgräfin Philippine von Hessen-Kassel, die auf ihn aufmerksam wurde, an den Berliner Hof, wo er erfolgreich als Porträtmaler arbeitete.

Wie viele Malerkollegen strebte er nach einem Studium in Italien. 1779 kam er durch ein Stipendium der Kasseler Akademie nach Rom, wo er sich nach intensivem Studium antiker Kunstwerke vom Stil des Rokokos dem Klassizismus zuwendete. Er malte Landschaftsbilder, Historiengemälde, Stillleben. Geldnot führte ihn 1781 nach Zürich, wo er nur noch historische Themen malte. Von Zürich aus knüpfte er erste Kontakte zu Johann Wolfgang von Goethe!

1783 kehrte er bis 1799 nach Rom zurück, da Goethe ihm ein weiteres Stipendium vermittelte. 1786 freundete er sich persönlich mit dem inkognito reisenden Goethe an, der über die dann gemeinsame Zeit in seinem Buch „Italienische Reise“ berichtete. Goethe zog bei Tischbein ein und sie reisten gemeinsam nach Neapel. Bei einer weiteren Reise überließ Tischbein sein großes Atelier in Rom für ein Jahr Goethe. 1786/87 entstand dann in Rom das weltberühmte Gemälde „Goethe in der Campagna“, das später die Bankiersfamilie Rothschild erwarb und dem „Städelschen Kunstmuseum“ in Frankfurt am Main schenkte, wo es bis heute zu bewundern ist.

Tischbein war dann von 1789-1799 Direktor der „Akademie der schönen Künste“ in Neapel, ging 1799 nach Deutschland zurück, gründete in Göttingen eine „Zeichenakademie für Damen“ und setzte seine kunstpädagogische Tätigkeit nach seiner Heirat 1801 in Hamburg fort mit einer Zeichenschule. Als sich der Hamburger Senat weigerte, die Kunstschule zu finanzieren, nahm er das Angebot von Peter I., Peter Friedrich Ludwig („PFL“), Prinzregent des Herzogtums Oldenburg, an, Hofmaler und Galeriedirektor an seinem Hofe zu werden. Peter I. („PFL“ s. Rundgangstation 13) kaufte auch die gesamte Gemäldesammlung Tischbeins an. Die große Zeit in Eutin begann!

Tischbein war bis zu seinem Tod in Eutin ansässig. Er lebte im Haus Stolbergstrasse 8-10, dass ihm 1817 von Friedrich Leopold Graf zu Stolberg (s. Rundgangstation 11) vermietet und 1823 verkauft wurde. Auf Schloss Eutin, der Sommerresidenz des späteren Großherzogs Peter I., unterrichtete er dessen Söhne und örtliche Persönlichkeiten im Zeichnen. Er wirkte sehr am Ruf von Eutin als „Weimar des Nordens“ mit. Viele seiner Gemälde, gewünscht waren meist große Formate, sind im Eutiner Schloss und Ostholstein-Museum ausgestellt.

Er pflegte auch eine intensive Zusammenarbeit mit der Eutiner Ofenmanufaktur Niemann, deren Kacheln er mit historischen Motiven versah. Viele dieser sog. „Tischbein-Öfen“ sind noch im Schloss Eutin und im Ostholstein-Museum zu bewundern. Der Eutiner Wolfdieter Schiecke schrieb hierzu das Buch „Wilhelm Tischbein und die Eutiner Öfen“.

Ab 1817 festigte sich auch wieder die Beziehung zu Goethe, die über Jahre darunter litt, dass Tischbein zugesagte Malereien an seinen damaligen herzoglichen Mäzen nicht lieferte. Tischbein schickte nun aquarellierte Skizzen seiner Idyllenbilder an Goethe, die Goethe mit Versen und Bildbeschreibungen begleitete.

Weniger bekannt ist das literarische Schaffen Tischbeins. Er schrieb seine Autobiographie „Aus meinem Leben“ und besonders seine Briefe an Goethe sind noch heute sehr geschätzt.

Tischbein verstarb am 26. Juni 1829 in Eutin. Eine Gedenktafel am Haus Stolbergstrasse 8-10, in dem er bis zu seinem Tod lebte und die Familie dann noch bis 1840, erinnert an ihn. Sein kulturelles Erbe pflegt die 2019 gegründete „Tischbein-Gesellschaft“.